Joana

©Rubem Fonseca

Solamente me gustaban las mujeres bonitas, de cara y cuerpo. Podían ser ignorantes, idiotas, pero si eran bonitas me gustaban.

Mi novia, Íngrid, era así, linda, tonta, delgada, pesaba cuarenta y cinco kilos, perfecta como una de esas figurillas que giran sobre una caja de música. Yo la levantaba, sosteniéndola del trasero, ella me rodeaba la cintura con las piernas, me abrazaba como una sanguijuela, yo la penetraba y trepábamos. Siempre empezábamos así a hacer el amor.

Olvidé decir que soy muy católico. Fui al confesionario y le dije al cura, señor cura, solamente me gustan las mujeres bonitas, ¿eso es pecado?

Él guardó silencio, hasta pensé que se había ido, no lograba ver bien el interior del confesionario, el escalón que nos separaba lo impedía, pero no dejé de pensar que podía verme, e hice una cara contrita de pecador arrepentido.

Después de algún tiempo empecé a ponerme nervioso y pregunté, señor cura, ¿está usted ahí?

Sí, respondió él. No reconocí la voz, debía ser un cura nuevo, yo me confesaba todos los meses y conocía la voz de los curas que me atendían y siempre me ordenaban rezar algunos padrenuestros y avemarías antes de absolverme.

¿Es pecado que solo me gusten las mujeres bonitas?, repetí.

Durante un buen tiempo el cura siguió guardando silencio, después dijo, hijo mío, el pecado es una transgresión de la ley o de un precepto religioso, no hay un mandamiento que hable de eso…

Señor cura, dije, discúlpeme, pero leí en Tomás de Aquino que los pecados capitales son la vanidad, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la acedia… ¿Acedia? Cuando leí esa palabra, señor cura, tuve que consultar en el diccionario para descubrir que era pereza.

Me reí al decir aquello, pero del otro lado no obtuve respuesta. Inquieto por el silencio del reverendo me olvidé de Tomás de Aquino. Permanecimos los dos callados, parecía cosa de locos.

Rompí el silencio. Señor cura, ¿el hecho de que solo me gusten las mujeres bonitas no es un indicio de lujuria?

Tal vez, dijo el cura; y creí oír un leve suspiro que venía de su cubículo.

Insistí: un pensador ateo cuyo nombre olvidé dijo que fue el miedo cristiano a la carne lo que hizo de la lujuria un pecado mortal.

Más silencio al otro lado del confesionario.

¿Por qué solo me gustan las mujeres bonitas? Yo mismo me respondí: para trepar. Mi amante para mí es apenas un cuerpo, lengua y orificios, eso tiene que ser pecado.

Hijo mío, dijo el padre, modera tu lenguaje, estamos en la casa de Dios.

Discúlpeme, dije.

El padre permaneció callado un tiempo más, y luego dijo, hijo mío, para obtener el perdón y purificarte de tus pecados debes rezar un rosario completo. Puedes irte.

Me fui a casa, hice la señal de la cruz y recé el credo. Después un padrenuestro, tres avemarías, una gloria, y después de cada rezo recitaba la oración pedida por la Virgen María en Fátima: Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del Infierno, llevad nuestras almas al Cielo y socorred ante todo a los que más precisen de Tu misericordia. Finalmente, recé otros dos padrenuestros y terminé con una salve. Todo en voz alta. Cuando terminé, sentí que estaba perdonado y me fui a la cama.

No pude dormir. No estaba perdonado. Sabía que solo estaría perdonado cuando enamorara a una mujer fea. Pero, al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas, conseguir a una mujer fea es más difícil que conseguir a una bonita. Ciertas feas sublimaron el deseo y se escudaron obsesivamente en variadas obsesiones; otras lo excluyeron del campo de la conciencia. Todas se defienden con razones que juzgan acordes con el comportamiento que adoptaron, sin advertir el verdadero motivo: son feas, y ningún hombre se interesa en ellas.

¿A qué lugares van las mujeres feas? A la iglesia, por supuesto. Ese era el sitio adecuado para encontrar a una penitente fea que quisiera entregarse al pecado de la lujuria. O que ya lo hubiera cometido. Me restaba imaginar en cuál día y horario preferían rezar las feas. Elegí el domingo. Y examinar todas las misas de ese día.

La iglesia que escogí celebraba la primera misa a las seis de la mañana. Estudié a todas las mujeres de ese horario y no encontré una sola que sirviera a mis propósitos. Todas eran feas, y también viejas. Cortejar a una mujer fea y vieja era una penitencia que ni en tiempos de la Inquisición sería impuesta al peor de los pecadores.

Mi frustración iba creciendo, misa tras misa. Hasta que en la misa del mediodía encontré a una mujer que tal vez fuera la adecuada. Debía tener unos treinta años, gordita, sin cuello, totalmente asimétrica. Me le acerqué junto a la fuente del agua bendita. Mientras me bendecía le dije, es la primera vez que vengo a misa de doce, siempre vengo a las seis de la mañana.

A esa hora estoy durmiendo, respondió ella, lo que más me gusta en la vida es dormir.

¡Ah! suspiré, ojalá pudiera decir lo mismo, duermo muy mal.

Debe tener algún peso en la conciencia, dijo ella sonriendo.

Sus dientes eran oscuros, sin duda fumaba mucho. Caminamos. ¿Puedo encender un cigarrillo? preguntó ella. Claro, respondí, fumé mucho por un tiempo, pero lo dejé después de leer artículos y estadísticas médicas que demostraban que el cigarrillo es un veneno.

Como todo exfumador y exvicioso de algo, no dejo pasar la oportunidad de hablar mal de mi antiguo vicio.

Ya lo sé, dijo ella, pero si dejo el cigarrillo voy a engordar terriblemente.

Al oírle decir eso tuve la certidumbre de haber encontrado a la mujer que buscaba. Poseía al menos un cierto grado de vanidad, y esto, dadas las circunstancias, hacía de ella la mujer ideal. Además de ser un pecado, la vanidad es, de todos los riesgos, el que hace a la mujer más vulnerable. Puede ella resistirse a la gula, evitando comer papas fritas, a la avaricia, pagándole más a la criada, a la envidia, reconociendo el éxito de la operación plástica de su amiga, a la pereza, comprando un despertador ruidoso para despertar más temprano, a la lujuria, huyendo a la iglesia, pero nadie se resiste a la vanidad. Y la vanidad conduce a los otros pecados. Y el primero de ellos es la lujuria.

Su nombre era Joana. La llevé hasta la puerta de su casa, distante unos quince minutos de la iglesia. No lo invito a tomar un café porque tuve un problema con mi estufa, y siendo hoy domingo no tengo a nadie que pueda arreglarla.

Soy capaz de arreglar cualquier estufa, dije, ¿quiere que arregle la suya?

Ah, sería estupendo, respondió ella.

La estufa tenía cuatro parrillas y un horno. Para ser sincero, no sé nada sobre estufas. Situado frente al artefacto, me dediqué a apretar botones y a torcer cosas, acercando mi nariz a las bocas de gas. Al cabo de un rato, dije que para arreglar la estufa necesitaba cierta pieza, un calibrador. Era una buena palabra, calibrador, de uso múltiple como esos detergentes que anuncian en la televisión.

Así que no tendrá su café, dijo ella.

Estaba nerviosa, con un hombre dentro de su casa, sin saber a ciencia cierta cómo se comportaría y cómo lo haría ella misma en una emergencia. Yo sabía que mi tarea inicial era ganarme su confianza.

Hice mi primera comunión a los siete años, ¿y tú?

A los ocho, respondió, ¿no quieres sentarte?

Me senté en la poltrona y ella en el sofá.

Le conté entonces que mi madre me había comprado un trajecito blanco, con una cinta en el brazo, blanca y dorada. Fue una experiencia inolvidable, recibir a Jesucristo Sacramentado, dije, mis padres sabían que la primera comunión debe recibirse cuando se comienza a tener uso de razón, pero yo, a pesar de tener solo siete años, era un chico muy sensato, y lo sigo siendo hasta hoy, responsable, confiable.

No me acuerdo muy bien de mi primera comunión, dijo ella, creo que la hice con un grupo de niñas del colegio.

Miré mi reloj, me puse de pie. Tengo un compromiso dentro de una hora, dije, discúlpame no haber arreglado tu estufa.

No te preocupes. ¿A qué hora vas a misa el domingo?

A la misma de hoy, respondí.

Pues allá nos veremos, ¿te parece bien?

Claro, aseguré.

Me despedí formalmente, nada de besitos en la mejilla, aunque ella había acercado su rostro para recibirlos.

Al domingo siguiente nos encontramos de nuevo. Joana se había acicalado cuidadosamente, para impresionarme. Los atavíos funcionan con las mujeres bonitas, las feas quedan todavía más feas cuando se adornan.

La invité a almorzar. Ella se limitó a una ensalada de lechuga y tomate. Tengo que perder unos cuantos kilos. Qué bien, se estaba preparando para mí. Me preguntó si tenía algún compromiso, una novia, casado ya sabía que no era, pues no veía ninguna alianza en mi dedo. Le dije que no tenía a nadie, que aquella era la primera vez que iba a un restaurante con una mujer. ¿Y con un hombre?, preguntó ella, con un cierto pánico en la voz, una súbita sospecha sobre mis inclinaciones sexuales debía haber crepitado en su cabeza. Para disipar esa duda respondí, con nadie, hace tiempos tuve una novia, pero a ella le gustaba cocinar para mí y comíamos en su casa o en la mía. ¿Y cocinaba bien? Muy bien, respondí. Yo también sé cocinar, dijo Joana, un día de estos prepararé un plato para ti.

Aquello se tardó otros quince días, es decir, otras dos misas, después de las cuales siempre la acompañaba hasta su casa.

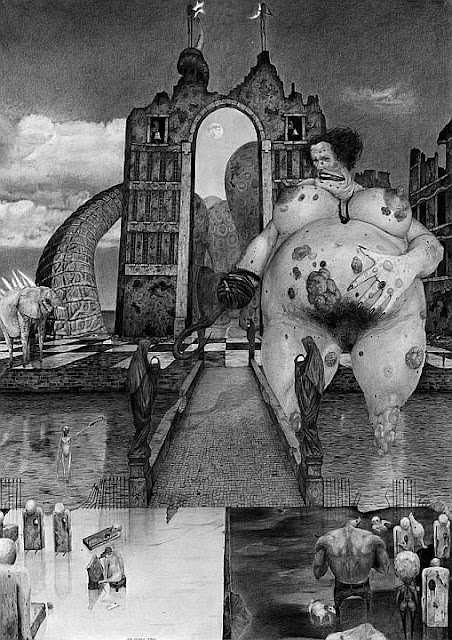

Joana está adelgazando, lo que la tornaba aún más asimétrica, las partes de su cuerpo, tórax, cuello, brazos, piernas, abdomen, quedaron todavía más desproporcionadas. Una noche soñé con ella, y en el sueño era una especie de grillo o cigarra, uno de esos insectos que se mueven de manera desarticulada.

La cena que Joana preparó en mi honor estaba deliciosa. Ella casi no comió, pero tomó bastante vino, bebimos dos botellas de tinto portugués Periquita, ella la mayor parte.

Después fuimos a la sala, donde nos sentamos, ella en el sofá, yo en la poltrona. Joana encendió un cigarrillo. Súbitamente se levantó y dijo, abrázame.

Le di un abrazo largo y estrecho. Luego ella volvió al sofá y yo a la poltrona. Me puse a mirar su rostro, los labios con un leve toque de carmín, pensando si lograría hacerle el amor. Tal vez mi pene se desmayaría, cosa que nunca me ha sucedido, ni a nadie de mi familia. Cuando llegara el momento le diría que era muy tímido y tenía que apagar por completo la luz del cuarto.

Cené en su casa otras cuatro veces. En la última sucedió. Ella, más embriagada y pintada que nunca, me dijo que quería ser mía, me tomó de la mano y me llevó a su alcoba.

Tiene que ser en una oscuridad total, le dije, soy muy tímido.

Nos desnudamos en la oscuridad y nos tendimos en la cama. Pensé en Íngrid, en las cosas que hacíamos en el lecho y mi palo se endureció. Cuando eso pasó, ni se me vino a la mente un condón, tenía que aprovechar mientras mi instrumento estaba en condiciones y la penetré.

Estaba oscuro, pero aún así cerré los ojos, pues Joana empezó a gemir y a besarme en la boca y temí que mis ojos se habituaran en las sombras a ver su cara.

Después de algún tiempo no necesité pensar en Íngrid. La vagina de Joana era estrecha y jugosa, caliente, húmeda.

Prolongué lo más que pude el placer de aquella penetración. Ella gozó con un ardor tan ardiente y lanzó un grito tan agudo que perdí el control y gocé también. Confieso que fue una de las mejores trepadas de mi vida.

Tú me salvaste, dije, ya no soy un pecador.

Joana no respondió. Encendí la luz para agradecerle esa bendición. A mi lado Joana, pálida, inmóvil, no respiraba ni se movía. Estaba muerta.

Besé con cariño su rostro, finalmente bonito y feliz. Yo estaba a salvo, había dado felicidad y belleza eterna a una buena mujer.